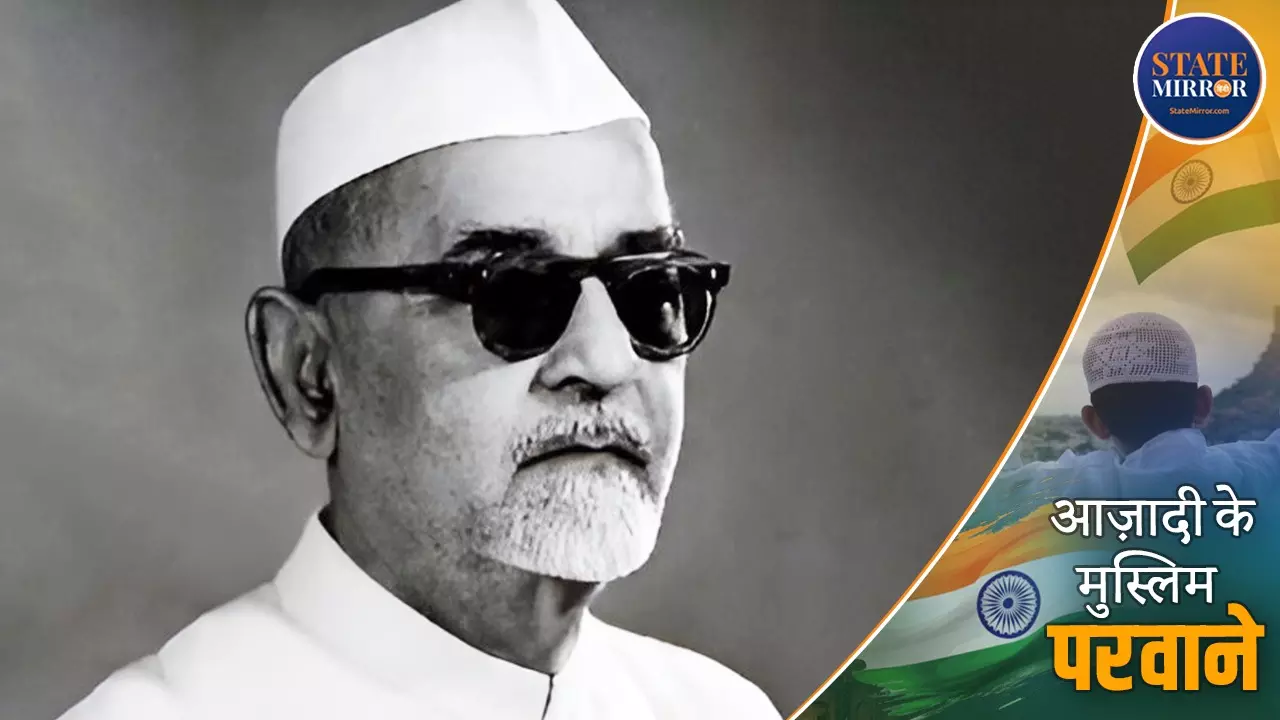

न झंडा उठाया, न तलवार चलाई, तालीम से बदला तख्त; कहानी देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की

1917 में एक किताब ने मेरी सोच बदली और 1967 में एक शिक्षक राष्ट्रपति भवन पहुंचा. मैं डॉ. ज़ाकिर हुसैन हूं– शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण का हथियार मानने वाला एक साधारण आदमी. जामिया मिलिया की स्थापना से लेकर राष्ट्रपति बनने तक मेरी यात्रा त्याग, विचार और विश्वास की कहानी है. मेरी आत्मा आज भी विद्यार्थियों में सांस लेती है. आप पढ़ रहे हैं 'आजादी के मुस्लिम परवाने' सीरीज की दूसरी पेशकश, जिसमें मुझे यानी डॉ. जाकिर हुसैन को जानने का मौका मिलेगा.

साल था 1917. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल गर्म था, क्रांतिकारी विचारों और नई सोच की आंधी चल रही थी. उसी समय डॉ. ज़ाकिर हुसैन की ज़िंदगी में एक किताब आई "हिंद स्वराज", जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था. इस किताब ने हुसैन के सोचने का तरीका ही बदल दिया. वो केवल एक छात्र नहीं रह गए, बल्कि एक विचारशील युवा बन गए, जो समझ गया कि आज़ादी केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लड़ाई है. उसी रात उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ एक निर्णय लिया कि वे शिक्षा को हथियार बनाएंगे, जिससे एक नया भारत गढ़ा जाएगा. यही वह मोड़ था, जिसने ज़ाकिर हुसैन को देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने की बुनियाद रखी.

साल था 1967. राष्ट्रपति भवन की दीवारें पहली बार किसी शख्स की सादगी से थरथरा उठी थीं. वो कोई बादशाह नहीं था, न ही कोई सेनापति - वो एक शिक्षक था. नाम था डॉ. ज़ाकिर हुसैन, जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे. जब वे पहली बार राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए, तो स्वागत में झुकते हुए अफसरों की कतारें थीं, लेकिन उनकी आंखें किसी और चीज़ की तलाश कर रही थीं. सीधे अपने निजी कक्ष में पहुंचे. कमरे में सलीके से रखी गईं दो किताबें - एक ओर कुरान, दूसरी ओर श्रीमद भगवद गीता. डॉ. हुसैन ने कुछ पल उन्हें देखा. फिर मुस्कराए. बोले, “ये दोनों मेरे लिए बराबर हैं. इनमें से एक मेरी रूह है, दूसरी मेरी समझ.”

मैं 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुआ था. बहुत छोटी उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया. घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मां ने मुझे पढ़ने से कभी रोका नहीं. मैं जानता था कि पढ़ाई ही मेरा रास्ता है. हैदराबाद से निकलकर अलीगढ़ पहुंचा. वहां का माहौल क्रांतिकारी था – बहसें, विचार, आंदोलन. मैं दिन में क्लास करता और रातों में सोचता – क्या हम गुलामी से शिक्षा के ज़रिए लड़ सकते हैं? तब तक यह सपना आकार लेने लगा था कि हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो हमारे ही मूल्यों पर खड़ी हो.

1920 की बात है. गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया. उनके आह्वान पर मैंने और मेरे साथियों ने अलीगढ़ की पढ़ाई छोड़ दी. हम दिल्ली आए और जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी. शुरुआत आसान नहीं थी. पैसे नहीं थे, भवन नहीं था, बस एक विश्वास था कि शिक्षा को भारतीय आत्मा के साथ जोड़ा जाए. मैंने खुद साइकिल पर घूम-घूमकर चंदा इकट्ठा किया, शिक्षक ढूंढ़े, पाठ्यक्रम बनाया. हमें अंग्रेज़ी नहीं, भारतीयता सिखानी थी. मुझे याद है कि कई रातें भूखे पेट गुज़ारीं, लेकिन सपना नहीं छोड़ा.

शिक्षा की गहराई में उतरने के लिए मैं जर्मनी गया. बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान मैंने यूरोप की शिक्षा व्यवस्था को बहुत गहराई से समझा. लेकिन वहां भी मेरा दिल जामिया में ही अटका रहता. मैं जब वहां से लौटा, तो मेरे पास केवल डिग्री नहीं थी, मेरे पास एक दृष्टिकोण था. मैंने सोचा, क्यों न हम जामिया को भारतीयता के साथ-साथ वैश्विक सोच का भी केंद्र बनाएं? मैंने पूरी जान लगा दी, ताकि जामिया केवल एक शिक्षण संस्थान न रहे, बल्कि विचारों का तीर्थ बन जाए.

एक बार गांधी जी जामिया आए. उन्होंने मुझसे कहा, "अगर ये विश्वविद्यालय नहीं चल पा रहा, तो इसे बंद कर दो." मैं चौंका, पर डर नहीं गया. मैंने विनम्रता से जवाब दिया, "बापू, अगर हमने शिक्षा छोड़ दी, तो हम स्वराज का अर्थ ही खो बैठेंगे." गांधी जी मुस्कराए और बोले, "तुम्हारे भीतर आग है ज़ाकिर." उस दिन मुझे यक़ीन हुआ कि सही राह पर चलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास.

मुझसे कई लोगों ने कहा कि मुस्लिम होकर तुम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो? मैंने बार-बार कहा कि "भारत मेरा देश है, मेरी रूह है." मैंने कभी धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार नहीं किया. जब देश में बंटवारे की लहर चल रही थी, मैं शिक्षा के ज़रिए एकता के दीप जला रहा था. मैं मानता था कि एकता किताबों से नहीं, क्लासरूम से आती है. यही सोच मुझे राजनीति में भी लेकर गई, लेकिन मैं वहां भी एक शिक्षक ही रहा. हर मंच पर मैंने संवाद और विवेक की बात की.

स्वतंत्रता के बाद मुझे राज्यसभा में भेजा गया. फिर बिहार का राज्यपाल बना और 1962 में भारत का उप-राष्ट्रपति बना. इन पदों ने मुझे बदला नहीं, मैंने इन पदों को अपने विचारों से रंगा. मैं हर जगह कहता, "राजनीति केवल नारेबाज़ी नहीं, विचारों का मंच होनी चाहिए." मुझे याद है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए भी मैं छात्र सम्मेलनों में भाग लेता था, विद्यार्थियों के साथ बातचीत करता था. मैं जानता था, देश का भविष्य वही हैं. और मैं चाहता था कि वे सोचें, सवाल करें, बदलाव लाएं.

13 मई 1967 को जब मैंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो मेरे मन में गर्व से ज़्यादा ज़िम्मेदारी का भाव था. मैंने सोचा कि एक शिक्षक इस सर्वोच्च पद तक कैसे पहुंचा? जवाब था- विश्वास, समर्पण और सेवा. राष्ट्रपति भवन में मैंने सबसे पहला काम किया- वहां के पुस्तकालय को और समृद्ध करना. मैंने वहां व्याख्यान आयोजित किए, बच्चों को बुलाया, शिक्षकों को सम्मानित किया. मैं राष्ट्रपति था, लेकिन भीतर से वही था- जामिया का एक शिक्षक और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान रही.

3 मई 1969 को मेरी जीवनयात्रा यहीं थम गई. लेकिन मेरी आत्मा आज भी जामिया की मिट्टी में सांस लेती है. हर छात्र जो वहां से निकलता है, वह मेरा उत्तराधिकारी है. मैंने कभी यह नहीं चाहा कि लोग मुझे राष्ट्रपति के रूप में याद रखें. मैं चाहता हूं, वे मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखें – जिसने देश को किताबों से, विचारों से और संस्कारों से जोड़ा.

- डॉ. ज़ाकिर हुसैन