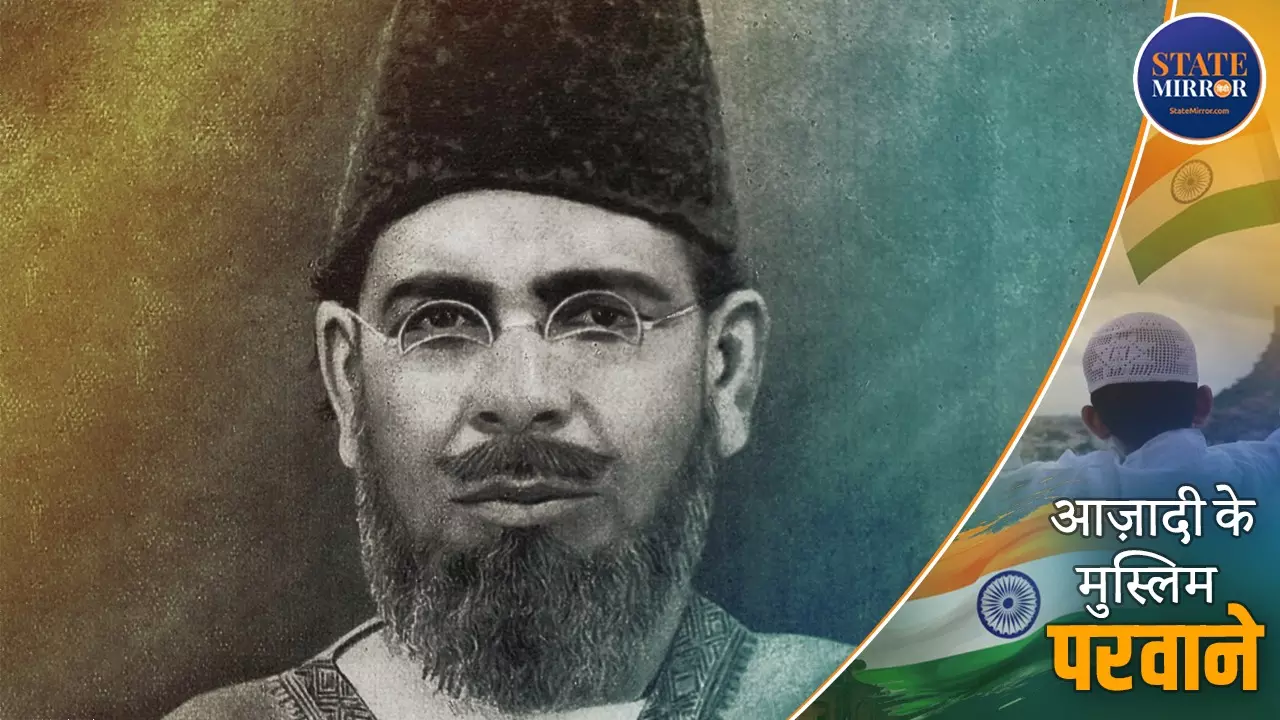

आज़ाद मुल्क में दफ़न होना चाहता था, मगर नसीब नहीं हुई भारत की मिट्टी; पढ़ें जज्बे की लौ जलाने वाले मोहम्मद अली जौहर की कहानी

1903 में जेल की कोठरी से लिखा गया एक खत बना मेरी आज़ादी की जंग की शुरुआत. कलम को हथियार बनाया, खिलाफ़त आंदोलन से लेकर गोलमेज़ सम्मेलन तक लड़ा. मैंने कहा, “या तो आज़ादी दो या दो गज़ ज़मीन”. और यरुशलम की उस मिट्टी में दफन हुआ, जहां मैं आज़ाद था. मेरी कहानी तुम्हारे अंदर आज भी ज़िंदा है क्योंकि मैं जौहर हूं. आप पढ़ रहे हैं 'आजादी के मुस्लिम परवाने' सीरीज की तीसरी पेशकश, जिसमें मुझे यानी मोहम्मद अली जौहर को जानने का मौका मिलेगा.

साल था 1903, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर लौटे मोहम्मद अली जौहर को अंग्रेजों ने खास नजर से देखा. एक पढ़ा-लिखा मुस्लिम नौजवान, जो उनकी नजर में “सभ्य” और “शालीन” था. लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीति पर उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें सरकार की साम्राज्यवादी नीयत की परतें उधेड़ दी गई थीं. नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल में डाल दिया गया. उसी जेल की कोठरी में उन्होंने मां अबीद बानो बेगम को एक ख़त लिखा, “बी अम्मी, अब इस मुल्क में सिर्फ जीना नहीं है, इसके लिए मरना भी होगा.” उस रात से उनकी पहचान सिर्फ एक पत्रकार या विचारक की नहीं रही. वे बन गए भारत के संघर्ष की वह आवाज जो कभी झुकी नहीं. बाहर आने के बाद वे सिर्फ मोहम्मद अली नहीं रहे, वे “मौलाना” मोहम्मद अली जौहर बन चुके थे- विचारों, संघर्षों और कुर्बानियों के प्रतीक. वर्तमान में मुहम्मद अली के सम्मान में रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय समर्पित है. आइए पढ़ते हैं मोहम्मद अली जौहर की कहानी उनकी ही जुबानी...

14 जनवरी 1911 का वह दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने कलकत्ता से ‘The Comrade’ निकाला. लोग कहते थे, तुम एक अख़बार से क्या कर लोगे? लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरी कलम तलवार से कम नहीं. इस अख़बार के हर शब्द में मैंने अपने दिल की आग डाली. जब अंग्रेजों ने इसे बंद किया, तो मैंने दिल्ली से उर्दू अख़बार ‘हमदर्द’ शुरू किया. ‘कामरेड’ ने मेरी आवाज़ यूरोप तक पहुंचाई, और ‘हमदर्द’ ने हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल तक. मैंने किसी से डरना नहीं सीखा. मैंने लिखा, “अगर हुकूमत हमें इंसाफ नहीं देती, तो हमें हुकूमत को बदलना होगा.”

1919 में जब तुर्की की खिलाफत को खत्म करने की बात उठी, तो मेरे खून में उबाल आ गया. मैंने अपने भाई शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया. हमारे लिए ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं था, ये हमारी पहचान का सवाल था. मैंने कहा, “अगर खलीफा नहीं रहा, तो हमारी रूह भी मर जाएगी.” गांधी जी से हाथ मिलाया. मैंने पहली बार देखा कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजों से टकरा सकते हैं. मैंने गांव-गांव, शहर-शहर भाषण दिए. थकता था, लेकिन रुकता नहीं. मेरे लिए हर मुसलमान का जागना, मुल्क की आज़ादी से जुड़ा था.

गांधी जी और मेरी दोस्ती जज़्बे और विवेक की दोस्ती थी. हम कई बातों पर असहमत थे- जैसे जब उन्होंने चौरी-चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया, तो मैं बेहद दुखी हुआ. मैंने कहा, “बापू, जब लोग जागते हैं, तब रुकने से वे फिर सो जाते हैं.” पर मैंने उनसे सीखा- धैर्य. और उन्होंने मुझसे सीखा- आग. हम दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत थी. हम लड़ते थे, पर एक-दूसरे के बिना लड़ नहीं सकते थे. और यही हमारी ताकत थी.

कुछ लोगों ने मुझसे कहा, “तुम लीग के नेता हो, कांग्रेस क्यों जॉइन की?” और मैंने जवाब दिया, “मैं मुसलमान हूं, पर उससे पहले हिंदुस्तानी हूं.” 1923 में जब मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो मैंने मंच से कहा- “मैं एक ऐसा मुसलमान हूं, जो हर मज़हब को अपना भाई मानता है.” लीग में भी मैं नेतृत्व करता रहा, क्योंकि मुझे दोनों की ज़रूरत थी. मैं पुल बनना चाहता था, दीवार नहीं. मैंने हमेशा कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान एक ही नाव में रहें. क्योंकि अगर नाव डूबेगी, तो सब साथ डूबेंगे.

1930 में जब मैं गोलमेज़ सम्मेलन के लिए लंदन गया, तब मैं बहुत बीमार था. डॉक्टरों ने कहा, “जौहर, तुम ज़िंदा नहीं बचोगे.” मैंने कहा, “मैं जीने नहीं, लड़ने आया हूं.” 19 नवंबर को मैंने सम्मेलन में खड़े होकर अंग्रेजी हुकूमत से कहा, “मेरे मुल्क को आज़ादी दो, या मेरी क़ब्र के लिए दो ग़ज़ ज़मीन दे दो. मैं यहां आज़ादी लेने आया हूं, और उसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा.” ब्रिटिशों ने मेरी बात को नजरअंदाज किया. लेकिन मेरी रूह ने फैसला कर लिया था- अब यह मुल्क या मेरी मिट्टी.

4 जनवरी 1931 को लंदन के हाइड पार्क होटल में मेरी सांसें थम गईं. लेकिन मेरी आवाज़ हिंदुस्तान में गूंज उठी. जब मेरी मौत की खबर भारत पहुंची, तो लोग सन्न रह गए. हर गली में शोक सभा हुई, हर मजहब के लोग मेरे लिए रोए. ‘इंकलाब’, ‘मदीना’, ‘खिलाफ़त’ जैसे अख़बारों ने मेरे लिए विशेष अंक निकाले. लोगों ने कहा, “उसे हमारे शहर में दफनाओ.” रामपुर, अजमेर, लखनऊ, अलीगढ़… सबने गुज़ारिश की. लेकिन फिलिस्तीन के मुफ्ती-ए-आज़म, अमीनुल हुसैनी ने कहा., “उसे बैतुल मुक़द्दस में दफनाओ, ताकि भारत के मुसलमानों का रिश्ता मक्का-मदीना के साथ-साथ यरुशलम से भी जुड़ जाए.” मेरे भाई शौकत अली मान गए. आखिर मैंने खुद ही तो कहा था- “मैं किसी गुलाम देश में दफन नहीं होना चाहता.” मेरे इंतकाल पर ‘इंकलाब’, ‘मदीना’ और ‘ख़िलाफ़त’ जैसी पत्रिकाओं ने विशेष अंक निकाले. ईसाई अख़बार ‘अल-मुक़ताम’ ने लिखा, “दुनिया का एक महान मुस्लिम रहनुमा चला गया.”

5 जनवरी को लंदन के टाउन हॉल में मेरी नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ी गई. अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, हिजाज़ के राजदूतों ने मुझे कांधा दिया. मेरा शव खादी के कफन में लिपटा था. 5 दिन लंदन में रखा गया. फिर ‘नारकंडा’ जहाज़ से टिबलरी बंदरगाह से बैतुल मुक़द्दस रवाना किया गया. 21 जनवरी को पोर्ट सईद पहुंचा, जहां मिस्र के शहज़ादे ने गिलाफ़-ए-काबा का टुकड़ा ताबूत पर रखा. 23 जनवरी को जब मैं यरुशलम पहुंचा, तो सारी दुकानें बंद हो गईं. इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा कि मेरी लाश को हरम शरीफ़ तक पहुंचाने में तीन घंटे लगे. जुमा की नमाज़ के बाद मेरी दूसरी बार नमाज़-ए-जनाज़ा हुई. भाषण दिए गए. और फिर मुझे उस ज़मीन में दफन कर दिया गया- जो आज़ाद थी.

मेरी बी अम्मी ने मुझे कलम दी, और मैंने उसे जंग का हथियार बना लिया. मैंने खादी पहनी, खद्दर का कफन ओढ़ा, और आज़ादी का सपना आंखों में लेकर हमेशा के लिए सो गया. लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं, जब कोई छात्र किताब उठाकर पूछता है, “सच क्या है?”, जब कोई मजलूम इंसाफ मांगता है, जब कोई हिंदू और मुसलमान मिलकर किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं- तब मैं वहां होता हूं. मैं जौहर हूं. मैंने जीते जी आज़ादी नहीं देखी, लेकिन मैंने तुम्हें आज़ाद देखने के लिए जान दे दी.

- मोहम्मद अली जौहर